التركيب التشريحي لجهاز الهضم وعمله

التركيب التشريحي لجهاز الهضم وعمله

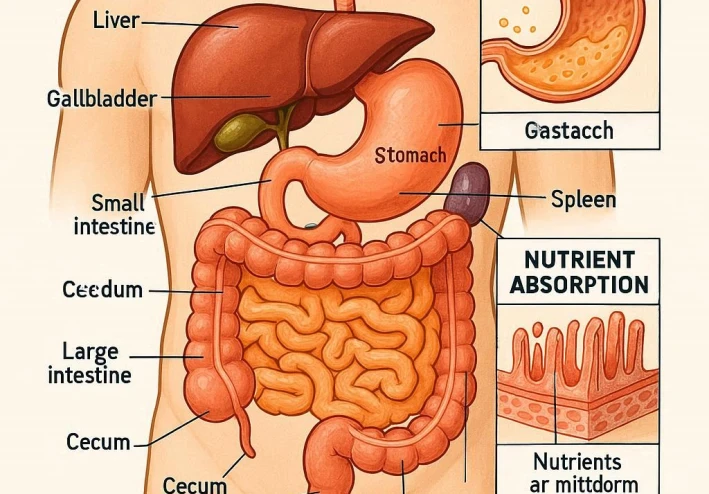

تقوم وظيفة الجهاز الهضمي الأساسية، على تحويل الطعام الذي يتناوله الإنسان إلى الشكل الذي يجعله قابلاً للامتصاص، عن طريق الأمعاء. وهكذا يتناول الجسم كل ما يحتاجه من طاقة للقيام بوظائفه المختلفة، كما يحصل على المواد اللازمة للنمو أولا، والتعويض ثانيا عن كل ما يستهلك يوميا ودون انقطاع من خلاياه وأنسجته، حيث يبني الجسم المواد التي امتصها عن طريق الأمعاء لتصبح جزءا من كيانه في النهاية.

تتم عملية الهضم بطريقة ميكانيكية وكيميائية، حيث تبدأ بعد تناول الطعام مباشرة داخل الفم بواسطة المضغ وتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة، وفي الوقت نفسه إفراز اللعاب الذي يحتوي على خمائر كيميائية معينة تعمل على تفكيك النشويات وإعادتها إلى الأجزاء التي تركبت منها، والتي هي هنا السكر البسيط، وتُدفع بعد ذلك إلى البلعوم الذي تتقاطع فيه القناة الهضمية مع القناة التنفسية، وهذا ما يفسر كوننا نشرق بالطعام في حالات معينة، غير طبيعية، كالذي يحصل عند ازدراد الطعام بسرعة وعجالة. سبب ذلك أن غطاء الحنجرة لا يتهيأ له الانغلاق في هذه الحالة، وإنما يبقى مفتوحاً وهكذا يدخل جزء من الطعام إلى الحنجرة والقصبات الهوائية ، بدلا من الإتجاه إلى الطريق السليم أي نحو المريء والمعدة. بالإضافة إلى هذا فإن ابتلاع الطعام يشكل عملية لا تخلو من التعقيد، فهي تتم بطريقة إرادية، وبطريقة لا إرادية أي انعكاسية موجهة من قبل الدماغ، وهذا ما يفسر حدوث الشرقة بالطعام بكثرة لدى المصابين بحالات معينة من الشلل أو الفاقدي الوعي بعد حوادث الاصطدامات في الخص عند حصول التقيؤ ووصول محتوى المعدة إلى القصبات الهوائية مما لا يخلو من الخطورة التي تبدأ بالالتهاب الرئوي إلى الاختناق.

الهضم داخل المعدة:

وفي المعدة تستمر عملية الهضم، حيث تُهضم هنا المواد الزلالية بالدرجة الأولى في محيط حامضي، إذ إن خلايا الجدار الداخلي للمعدة تقوم على إفراز الأنزيم المسمى بـ (البيبسين) علاوة على حامض (الهيدروكلوريد) الذي يعمل كيميائياً على إعطاء الفعالية لأنزيم البيبسين وجعله قادرا على هضم المواد الزلالية (البروتينات)، كما يقوم هذا لحامض على قتل الجراثيم داخل المعدة إلى حد كبير ومنعها عن التكاثر، بالإضافة إلى قيام هذا الحامض بالاشتراك اشتراكا مباشرا في عملية هضم المواد الزلالية عن طريق تجزئة وتغيير هذه المواد، وهذا من الناحية الكيميائية عمل شبيه لما يحصل للزلال أثناء الطبخ.

بالإضافة إلى هذا، فإن حركة المعدة تعمل على خلط الطعام مع العصارات المعدية وتحويله إلى حالة قريبة من السيولة بما يطلق عليه اسم (الكيموس)، حيث يُطرح بهذه الصورة إلى الأمعاء الدقيقة التي تبدأ بالإثني عشري، ويتم هذا بشكل دفعات حيث أن كل جزء من الغذاء يستغرق وقتا معينا داخل المعدة، قبل أن يتم خروجه منها، فالمواد التي يمكن اعتبارها سهلة الهضم مثل الرز أو السمك المطبوخ أو الحليب لا تبقى داخل المعدة اعتيادياً سوى ساعة أو ساعتين، بينما يبقى الطعام المقلي بالدهن مثلا مدة لا تقل عن الخمس ساعات مثلما يشير الجدول الآتي:

| نوع الطعام | مدة بقائه داخل المعدة |

| البيض المطبوخ . الرز. الحليب | 1 إلى 2 ساعة |

| البيض المقلي. الخبز الأبيض. البطاطا المطبوخة. القشطة | 2 إلى 2 ساعات |

| البطاطا المقلية . الدجاج المطبوخ . السبانخ. الكفتة | 3 إلى 4 ساعات |

| لحم الضأن والبقر . العدس. اللوبياء | 4 إلى 5 ساعات |

| لحم الدجاج المقلي. الشحم. | 5 إلى 7 ساعات |

| سمك السردين الموضوع في الزيت | 8 إلى 9 ساعات |

سبب بقاء المواد الدسمة مدة أطول من سواها داخل المعدة يعود قبل كل شيء إلى أنها تعمل على زيادة إ فراز هرمون معين داخل الإثني عشري، له وظيفة تقلل من الحركة الميكانيكية للمعدة، مما ينتج عن ذلك في النهاية إبطاء دفع هذه المواد من المعدة نحو الأمعاء، ويطلق على هذا الهرمون اسم (إيندوكاسترين). أما الماء والسوائل الأخرى فإنها لا تبقى عادةً داخل المعدة سوى لحظات قليلة.

عدا هذا، فإن الاضطرابات النفسية كالحزن والخوف والقلق تزيد من فترة بقاء الغذاء داخل المعدة في الغالب، لأنها تؤخر من إنفتاح العضلة الفاصلة ما بين المعدة والأمعاء.

تبدو المعدة على شكل كيس مرن إلى حد كبير حيث بإمكانها استيعاب كمية مقدارها 2.5 ليتر من الماء ويبلغ سمك جدارها 2 إلى 3 مليميتر، وتتكون من الناحية التشريحية من أربع طبقات أهمها هي الطبقة التي تُبطن المعدة من الداخل، لا لكونها تحتوي على الخلايا التي تفرز عصارات الهضم فقط، وإنما لكونها أيضا هي مصدر أهم الأمراض التي تصيب المعدة كالقرحة وسرطان المعدة.

وتسمى الطبقة الداخلية للمعدة بالغشاء المخاطي لكونها تفرز مادة مخاطية تعمل مع عوامل أخرى على صيانتها ومنع العصارات المعدية في الأحوال الطبيعية من التعرض لها وهضمها، الأمر الذي يحصل في الأحوال المرضية فقط، وفي الأخص عند ازدياد حموضة العصارة المعدية، ويكون السبب في نشوء قرحة المعدة.

ولا يوجد في المعدة عصارات أو إنزيمات تعمل على هضم المواد النشوية، غير أن عمل الأنزيمات الموجودة في اللعاب يستمر داخل المعدة أيضا، ولا يتوقف إلا بعد زيادة درجة حموضة العصارات المعدية، بعد إفراز حامض الهيدروكلوريد من قبل خلايا المعدة، إذ إن أنزيمات اللعاب لا تنشط إلا في محيط يكون تفاعله الكيميائي ما بين التعادل إلى القليل من القاعدية.

أما كمية الأنزيمات التي تفرزها المعدة لهضم المواد الدهنية فهي من القِلة، بحيث أن هذه المواد تعبر المعدة دون أن يبطرأ تغيير كبير على تركيبها الكيميائي.

تستمر المعدة في إفراز العصارات الهاضمة خارج أوقات الطعام أيضاً دون انقطاع، وإن كان بكميات قليلة تبلغ ما يقارب (10) سنتيمترات مكعبة في الساعة، وتزداد هذه الكمية لتصل إلى 1000 (ألف) سنتميتر عند تناول الطعام في الأحوال الاعتيادية، وتتحكم أعصاب المعدة في عملية الهضم بطريقتين، أولاً طريقة ذاتية، أي دون إيعاز أو تأثير مباشر من الدماغ نتيجة لوجود تجمعات من الخلايا العصبية المستقلة ما بين الطبقة العضلية للمعدة تقوم بإعطاء الأوامر إلى الأعصاب التي هي متصلة بها، دون مراجعة الدماغ، فتعمل هذه الأخيرة، أي الأعصاب، لإيصال الأوامر بدورها إلى المعدة كأن تطالبها بزيادة الحركة أو الاستمرار بإفراز المزيد من عصارة الهضم. ومن ناحية أخرى فإن الدماغ يؤثر تأثيرا مباشرا على عمل المعدة، حيث تلعب في هذا المجال مختلف أشكال الأحاسيس مثلا والذكريات حول نكهة معينة لطعام معين، مضى على تناوله عشرات السنين أحياناً، دورا مهما في إثارة الشهية للطعام، وانعدامها أيضاً.

وتصنف الأنزيمات الهاضمة والأنزيمات عموما من الناحية الكيميائية إلى العوامل المساعدة أي تلك المواد التي تعمل على التعجيل من عملية كيميائية معينة دون أن يطرأ عليها أي تغيير نتيجة لذلك، لذا فإن كمية قليلة منها تفي بالغرض، حيث تعود إلى نشاطها من جديد إثر انتهاء كل عملية كيميائية ساعدت على حصولها.

كان أول من اكتشف وجود الأنزيمات الهاضمة داخل المعدة هو العالم الفيزيولوجي الإيطالي (سبالانزاني) في سنة 1783م حين أعطى إلى عدد من الصقور لحوماً وضعها في علب معدنية مغلقة، إنما تحتوي على ثقوب، وبعد أن قامت هذه الطيور، كعادتها، بتقيؤ ما لم تستطع هضمه، وجد أن جميع العلب قد أصبحت خالية مما كانت تحتويه؛ مما جعله يتأكد من وجود عصارات قادرة على إذابة اللحوم داخل المعدة

قابلية المعدة على التكيف:

تمتلك المعدة والجهاز الهضمي عموماً، كجميع أجهزة الجسم الأخرى قدرة كبيرة على التكيف تحت الظروف الصعبة والغير الاعتيادية. فهي تستطيع مثلا في حالة الجوع الطويل أن تتقلص وتخفّض من نشاطها، سواء في الحركة، أو إفراز العصارات الهضمية، مما يمهد إلى احتمال الجوع لفترة طويلة.

في الوقت نفسه الذي يعمل به الجسم في مثل هذه الأحوال على الاقتصاد بصرف ما يمتلكه من طاقة إلى أقصى الحدود. كل هذا وسواه أيضا دونما شك، عمل على بقاء الإنسان ووجوده حتى الآن واستمرار ذلك على الأرض، رغم كل المجاعات المتواصلة التي حصلت منذ آلاف السنين ولا تزال تحصل حتى يومنا هذا.

إنما هذه القدرة على التكيف لها حدودها طبعا، حيث يبدأ بعدها تدمير الجسم لذاته ويبدأ الانهيار بما لا يقبل العودة أو السبك من جديد، حيث تبدأ الالتهابات الخطيرة داخل المعدة، وتقوم المعدة على هضم نفسها، مما يؤدي إلى القرحات التي لا تلتئم وتنتهي بالنزيف المميت.

وفي المجاعات الطويلة، حينما لا يستطيع الجسم الحصول على ما يحتاجه من الطاقة، التي يستمدها في الأحوال الطبيعية عادة من المواد النشوية كالخبز مثلا، فإنه يضطر إلى أخذ هذه الطاقة من المواد الزلالية (البروتينات) التي تكون متواجدة كجزء أساسي من خلاياه وأنسجته، مما يؤدي إلى تدميرها وزيادة الانهيار الجسدي، حيث يسبق الموت بالجوع عادة حصول حالة الاستسقاء، الذي هو عبارة عن خزن الماء داخل الجسم نتيجة نقص المواد الزلالية، ويظهر في الأخص لدى الأطفال في حالات المجاعة بشكل انتفاخ شديد في البطن مع بقاء الجسم في أقصى النحولة والهزال.

ومن ناحية أخرى، فإن المعدة قادرة أيضا، وإن كان بمشقة وعناء، على استيعاب ما يزيد على قدرتها الاعتيادية من طعام وشراب، حينما يقتضي الأمر، وتقديم كل ما لديها من طاقة لهضم الأطعمة العسيرة الهضم قدر الإمكان. ولا تلقي السلاح إلا بعد أن تستنفد كل إمكانياتها الميكانيكية والكيميائية لهضم ما يصلها من غذاء.

ولا يقتصر ضرر الإفراط في الطعام على المعدة وحدها، وإنما يشمل الجسم ككل. والعقل الرشيد قادر على إدراك الحدود ما بين الضرر والضرورة، رغم ميل الإنسان إلى الإفراط بأمور كثيرة، والطعام واحد منها.

ولا يزال الصوم بالإضافة إلى أهدافه السامية، خير وسيلة لتجديد قدرة الجسم ككل على التكيف، وتعليم الإنسان بأنه قادر، لو شاء، على السيطرة على جميع غرائزه وأن يتحرر من أن يكون عبدا لها ويرتفع عن طبيعة وخصال الحيوان.

هضم الحليب في معدة الأطفال والكبار:

لا تقتصر قابلية المعدة على التكيف بزيادة أو تقليل إفراز العصارات الهضمية وفق مقتضى الحال فحسب، وإنما تشمل قدرتها على تغيير نوعية هذه العصارات أيضا. وكمثال فإن معدة الطفل الرضيع مهيأة على هضم حليب الأم قبل كل شيء آخر. لهذا نجد أن تركيب العصارة المعدية عنده تختلف عما هي عند الكبار، فدرجة الحموضة الموجودة في معدته أقل بكثير عنها لدى الكبار، كما أن معدته لا تفرز أنزيم البيبسين، وإنما أنزيم آخر يطلق عليه اسم الكيموزين، يعمل قبل كل شيء على هضم الزلال الموجود في حليب الأم، وكلما يكبر الطفل ويقل اعتماده على الحليب للتغذية، كلما يقل إفراز هذا الإنزيم، ويزداد بالمقابل إفراز البيبسين.

وحينما يقطع الإنسان انقطاعا تاما عن الحليب لفترة طويلة، ثم يعود لتناوله من جديد، تظهر كل العلامات التي تشير إلى أن جسده لم يعد يستطيع هضم هذه المادة، التي كانت مرة مصدر الحياة لديه، ويبدأ عنده الإسهال والمغص داخل البطن وما إلى ذلك.

بالإمكان تلافي هذا الأمر، حينما يعمل الإنسان على تناول كميات قليلة من الحليب في البداية، إنما يومياً مع زيادة حجمها باستمرار، وهكذا تنامى مع الزمن إمكانية إفراز الأنزيم القادر على هضم الحليب داخل المعدة.

الهضم داخل الاثني عشري وبقية الأمعاء:

يلي المعدة الإثني عشري في قناة الهضم، وهو بداية الأمعاء الدقيقة، ويشكل مع المعدة وحدة متكاملة إذ يكمل عمل كل منهما عمل الآخر.

سمي من قبل الأطباء القدماء بالأثني عشري بعد قياس جزء منه، ولا ريب، يبلغ طوله ما يقارب عرض 12 إصبعاً، أما الطول الحقيقي له فهو حوالي 30 سنتمتراً.

تتكامل هنا علمية هضم جميع الأجزاء الأساسية من الغذاء، أي النشويات والدهون والمواد الزلالية، حيث تصب في الإثني عشري العصارات الهضمية لكل من المرارة وغدة المِعْقَد (البنكرياس) في موضعين متقاربين جدا داخله.

يبلغ طول الأمعاء الدقيقة بعد فك تشابكها 5 إلى 7 أمتار، وتجري حركتها بطريقة غير إرادية، شأنها شأن المعدة، ووظيفتها هي بالدرجة الأولى امتصاص الغذاء بكل أصنافه، بما في ذلك المعادن التي يحتاجها الجسم للقيام بعمله على الوجه الصحيح كالبوتاسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم وغيرها علاوة على الفيتامينات.

وجود الأمعاء الدقيقة مسألة ضرورية للحياة، وإن كان استئصال أكثر من نصف الأمعاء الدقيقة بعملية جراحية مسألة ممكنة، حينما يتحتم هذا العلاج أمراض معينة، حيث يستطيع الجزء الباقي من القيام بوظيفة الهضم بصورة كافية إلى حد بعيد.

تنتقل المواد الغذائية بعد امتصاصها من قبل الأمعاء الدقيقة بواسطة الشرايين الدموية إلى الكبد، التي تقوم بخزنها وتجهيز الجسم بها عند حاجته إليها. الشرط الأساسي لامتصاص المواد عبر جدار الأمعاء الدقيقة هو أن تكون قابلة للذوبان في الماء.

وهذا يشمل المواد الدهنية أيضا، التي هي في شكلها الخام غير قابلة للذوبان في الماء، إنما يتم تفكيكها وتغييرها كيميائيا لكي تصبح قابلة لمثل هذا الذوبان، وبالتالي للامتصاص عن طريق الأمعاء، حيث تلعب عصارات المرارة الدور الأساسي في هذا الشأن.

ما ينطبق هنا على المواد الغذائية، فيما يتعلق بالامتصاص، ينطبق أيضا على المواد الضارة كالسموم. فالخارصين والزئبق مثلا، تزداد خطورتهما على الجسم، عند تناولهما عن طريق الفم، كلما ازدادت المركبات الكيميائية التي تحتوي عليهما قدرة على الذوبان في الماء. لهذا يقوم الإسعاف الأولى الصحيح في جميع حالات التسمم بهذا الشكل على منع امتصاص المواد السامة عن طريق الأمعاء قدر الإمكان، إما بواسطة التقيؤ، أو بواسطة التعجيل من سرعة مرور هذه عبر الأمعاء بواسطة المسهلات، إلى أن يتم نقل المتسمم إلى المستشفى.

تأتي الأمعاء الغليظة بعد الأمعاء الدقيقة حيث تستمر عملية الهضم بها، ويتم هنا امتصاص الماء قبل كل شيء، وطرح كل المواد التي لم يحصل امتصاصها عن طريق الأمعاء نحو الخارج والتخلص منها.

تتكاثر البكتيريا الضرورية للجسم داخل الأمعاء الغليظة، إذ إنها تقوم بالمساعدة على هضم الكثير مما يتعذر هضمه بواسطة العصارات الهاضمة كالسيليوز وبقايا المواد النشوية.

وهناك نوع آخر من البكتيريا داخل الأمعاء الغليظة تعمل على مهاجمة ما يبقى من مود زلالية لم يتم هضمها وامتصاصها، بما يؤدي إلى تفكيك هذه المواد وتقويضها وحصول حالة التعفن، الدائمة الحدوث في كل الأرجاء الأخرى من الطبيعة، حيث تُطرح هذه المواد من قبل الأمعاء عادة نحو الخارج. وهكذا يتخلص الجسم منها. لكن حينما يتعذر هذا الأمر عند الإمساك الشديد مثلا، فإن ما ينتج عن عملية التعفن يتم امتصاصه عن طريق الأمعاء ويكون بمثابة التسمم للجسم. من أخطر عواقبه مرض الأضداد المعوي أو الشلل الذي يصيب أعصاب الأمعاء.