أنشأ العرب ضروبا جديدة من الأدب القصصي كالمقامات والرحلات وفي مقدمتها مقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري

أنشأ العرب ضروبا جديدة من الأدب القصصي كالمقامات والرحلات

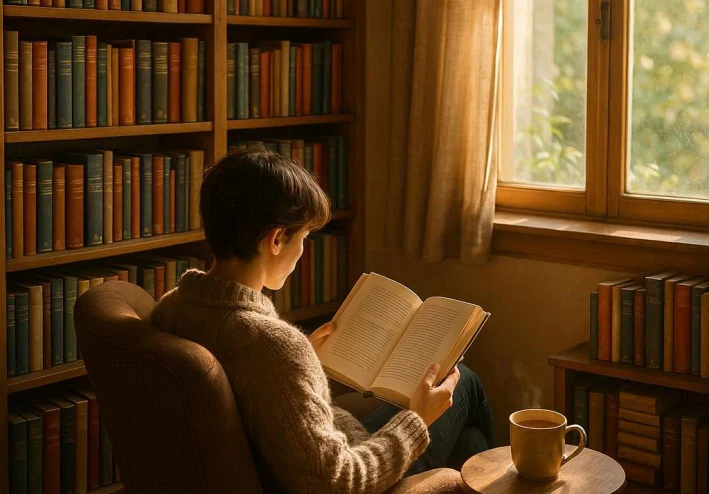

الواقع أنه رغم قولنا أن القصة في أدبنا العربي لم يكن لها شأن يذكر قبل العصر الحديث، إلا أنه ينبغي التأكيد أنه كان لها مفهوم خاص لدى الجاهليين فقد كانت لهم حكايات يتلهون بها ويسمرون، وساعدتهم أوقات فراغهم على ذلك، فما أن يجتمعوا في المساء ويبدأ أحدهم بقوله: كان وكان حتى يرهف الجميع أسماعهم إليه، ويتابعون الحديث في شوق ولهفة، وكان القاص يضفي على قصصه الكثير من خياله وفنه.

وإذا تتبعنا ما دونه العباسيون عن العصر الجاهلي بالدراسة والبحث، أمكننا أن نقف على ألوان هذا القصص الذي كان يتناوله العرب فيما بينهم وفي ذلك الوقت، وربما كان من أكثرها شيوعاً على ألسنتهم مما يتصل بأيامهم وحروبهم وانتصاراتهم.

ولقد دوّن لغويو القرن الثاني الهجري تلك القصص على نحوما هو معروف عن أبي عبيدة في شرحه لنقائض جرير والفرزدق.

ولقد كان العرب يقصون كثيراً على ملوكهم من المناذرة والغساسنة ومن سبقوهم، وكذا عن ملوك الأمم من حولهم، وعن كهانهم وشعرائهم وسادتهم، كما قصوا الكثير عن الجن والعفاريت والشياطين، وهو لون من القصص استمدت منه كتب التاريخ والشعر والأدب معينا لا ينضب.

وإذا كان ما وصل إلينا من قصص الجاهلية لم يكن مدوناً أو مكتوباً حتى العصر العباسي، بحيث يكون مادة صالحة للدراسة، إلا أنه على كل حال يصور مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيرا من ملامحه، ورغم ضياع جزء من القصص الجاهلي فيما ضاع من الآثار الأدبية الأخرى، إلا أن كتب الأدب الكبرى كالأمالي والعقد الفريد تحتفظ بأقاصيص مختلفة.

وقد ارتبط ظهور الإسلام بلون من القصص الديني لم يكن معروفا من قبل، ولكن ما ان اتسعت الفتوحات واختلط المسلمون بالأمم الأخرى حتى تأثروا بقصصها، كما تأثروا بألوان ثقافتها المختلفة، فترجموا بعضها إلى العربية ومنها (كليلة ودمنة) و(ألف ليلة وليلة).

وقد أنشأ العرب ضروبا جديدة من الأدب القصصي كالمقامات والرحلات وفي مقدمتها مقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري.

غير أن القصة مع هذا لم تبرز في الأدب العربي القديم بروزها في الآداب الحديثة، ومع أنها اعتمدت في البداية على التقليد والمحاكاة والنقل والترجمة، إلا أنها أخذت بعد ذلك طابعاً فنيا مميزا. ويمكن تعريف القصة بأنها سرد لمجموعة أحداث متسلسلة مرتبة ترتيباً منطقياً تجري لأشخاص مختلفين في بيئة معينة، وتنتهي إلى نتيجة طبيعية لهذه الأحداث.

وللقصة أنواع وأشكال مختلفة نفرق بينها عادة بفروق فنية، ومن هذه الأنواع (الرواية)، (القصة الطويلة)، (القصة القصيرة) ، (الأقصوصة). ونكتفي هنا بدراسة مفصلة للقصة القصيرة والقصة الطويلة.

أولاً – القصة القصيرة:

وهي ليست (مجرد قصة تقع في صفحات قلائل، إنما هي لون من ألوان الأدب الحديث، ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وله خصائص ومميزات شكلية معينة).

وقد عرف بعضهم القصة القصيرة نقلاً عن الكاتب الإنجليزي الكبيرة. ج. ويلز بأنها (حكاية تجمع بين الحقيقة والخيال ويمكن قراءتها في مدة تتراوح بين ربع ساعة وثلاثة أرباع الساعة، وأن تكون على جانب من التشويق والإمتاع، ولا يهم أن تكون زاخرة بالأفكار والآراء، تجعلك تفكر تفكيراً كثيراً بعد قراءتها، أو سطحية تنسى بعد الخطاب من قراءتها ... المهم كله أن تربط القارئ لمدة تتراوح بين ربع ساعة وخمسين دقيقة، ربطاً يثير فيه الشعور بالمتعة والرضا ...).

وقد يعارض بعضهم هذا التعريف، ويرى أن القصة القصيرة مجرد حكاية يرويها الكاتب طبقا لأصول وقواعد معينة.

والواقع أن القصة القصيرة تدور في نطاق حادثة أو عدد بسيط من الأحداث التي تركز ضوءاً قويا على فكرة أو هدف أو شخصية.

يرى إدجار آلان بو أن القصة القصيرة تتناول عادة شخصية أو حادثة أو عاطفة، وقد تتناول مجموعة من العواطف التي أثارها موقف، وتتطلب من نصف ساعة إلى ساعة أو ساعتين لقراءتها بدقة.

لا شك أن مثل هذا التحديد للقصة القصيرة يؤثر إلى حد ما في اختيار الموضوع وطريقة السرد، وبناء الحادثة، والصياغة اللفظية، ولذلك لا بد للقاصّ من التركيز في قصته.

رغم أن القصة القصيرة حديثة العهد في الظهور إلا أنهاا أصبحت أكثر الأنواع الأدبية رواجاً في القرن العشرين، وقد ساعد على ذلك طبيعة العصر وما تتميز به من سرعة وآلية.

تعددت أنماط القصة القصيرة فمن المؤلفين يركز على الحادثة في القصة التي يكتبها، ويتمثل هذا الاتجاه بوضوح في قصص محمود تيمور، ومنهم من تعمد إلى التركيز على الشخصية جاعلا منها المحور الذي تدور حوله كل الأحداث، بصرف النظر عن ترابط الأحداث أو تناسقها.

ومنهم من يركز على عواطف الشخصياتن ولذلك يعمد إلى الموضوعات التي تركز على العواطف، وكثيراً ما تكون من موضوعاتها ذات طابع مأساوي.

ومنهم من يهتم بالفكرة وتكون إما رمزية يستغل فيها الكاتب الرموز الشعبية أو أسطورية.

ومنهم من يهتم بإضفاء طابع الكاريكاتور على الشخصية، فيجردها من العناصر العادية، ويهتم بالعناصر البارزة المميزة وتعرف هذه بالقصص الكاريكاتورية.

ثانيا – القصة الطويلة:

أطول الأنواع القصصية، وتقوم على سرد حوادث متسلسلة تجري لأشخاص مختلفين في بيئة معينة، وتهتم بالتفاصيل الدقيقة بوجه عام، وتتعدد فيها الشخصيات والحوادث والمواقف، ومجال الإسهاب فيها وتضمين أكبر عدد ممكن من الأفكار والآراء متسع بلا نهاية.

ويرتبط ذيوع القصص الطويلة بوجود شعب قارئ في حاجة إلى مادة أدبية يشعر بالمتعة في قراءتها، وسواء كانت القصة طويلة، أم قصيرة، فلا بد أن تعتمد أساساً على العديد من العناصر التي يستلزمها العمل القصصي:

1-الحوادث:

عبارة عن سلسلة المتغيرات التي تحدث في سلوك الأشخاص وعلاقتهم، ولا بد من تسلسلها وربطها بعضها ببعض على نحو خاص، ولا بد أيضاً من تنويعها وتطويرها، حتى تظهر مقدرة الكاتب على اقتطاع جوانب من الحياة وإبرازها في صورة تستأثر بالانتباه.

ولكي تصبح الأحداث بناء متماسك الأجزاء، يؤدي هدفاً واحدا لا بد من الحبكة التي تجعل من حوادث القصة وشخصياتها (وحدة ذات دلالة محددة) ومرتبطة ارتباطاً منطقياً.

إذن فالحادثة الفنية هي تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سرداً فنياً، والتي يضمها إطار خاص.

2-السرد:

يحاول الكاتب من خلاله التعبير عن نفسيات الأشخاص في قصته دون أن تظهر شخصيته هو من خلال السرد القصصي، بل تتمثل من خلاله الحادثة التي تظهر في الألفاظ المنقوشة على الورق، أي من خلال اللغة، فالسرد عبارة عن نقل الأحداث إلى صورة لغوية تبدو من خلال عنصر نفسي يضفي على الحدث حيوية ويجعل السرد فنياً..

ويعمد الكاتب القصصي في سرده للأحداث إلى وسائل مختلفة:

أ-السرد المباشر:

يحرك المؤلف من خلاله أشخاصه ويرسم بيئتهم كما يراها.

ب-السرد الذاتي أو الترجمة الذاتية:

يضع الكاتب نفسه مكان البطل ويكتب بضمير المتكلم، فيقدم بذلك ترجمة ذاتية.

ج-الحوار:

تعبر الشخصيات من خلاله عن رأيها، ويضفي على القصة لونا من الحيوية، كما يسهم في تطور الأحداث، ولابد أن يكون مناسبا للشخصية والموقف، مسلسلا موجزاً.

3-البناء:

يختار المؤلف عادة مجموعة من الأحداث أو الوقائع ويؤلف بينها ويكون منها البناء الكامل للقصة، ولا شك أن البناء القصصي لا بد وأن يمر بمراحل معينة، فعلى الكاتب أن يبدأ بالمقدمة التي قد تشغل فصلا أو أكثر من بداية القصة ثم تتسلسل معها عملية البناء القصصي لتأتي بعد ذلك الحوادث المفاجئة التي تكسب قيمتها الفنية من كونها منطقية، وتتفاعل الأحداث وينمو الصراع إلى أن تصل إلى العقدة، ثم تبدأ الأحداث في الإيضاح فيفتح الطريق أمام النهاية التي تختم بها القصة والتي ينبغي فيها أن تكون واقعية.

4-الأشخاص (الأبطال):

من خلالهم يمكن للقارئ دراسة النفس البشرية وتحليلها، والوقوف على ما يعتريها من غرائز وأهواء ومشاعر وأفكار، والقصة الناجحة هي التي يعتمد مؤلفها على اختيار شخصيات تجمع عناصرها مع الواقع، لتقوم بسرده في أسلوب يتسم بالواقعية، فتكون بذلك أقرب إلى فهم القارئ وإقناعه بما يقع لها من أحداث وما تعانيه من مشاعر.

الشخصيات في القصة نوعان:

(1) الشخصية الجاهزة: Flat Character

تظهر في القصة مكتملة،، ولا (يحدث في تكوينها أي تغير، وإنما يحدث التغير في علاقاتها بالشخصيات الأخرى فحسب).

(2) الشخصية النامية: Round Character

يتم (تكوينها بتمام القصة، وتتطور من موقف لموقف، بحيث يظهر لها في كل منها تصرف جديد يكشف لنا عن جانب منها)، ولا شك أن هذا النوع من الشخصيات هو النوع المفضل في القصص.

5-الزمان والمكان:

ترتبط الحواتدث عادة بالزمان والمكان اللذين تقع فيهما، " ولذلك فهي ترتبط بظروف وعادات خاصة" وهو أمر "ضرورية لحيوية القصة"، إذ يساعد خيال القارئ على استيعاب الجو العام للقصة، كما تساعد " على فهم الحالة النفسية للقصة أو الشخصية"، ويعمد القاص عادة في تصويره للبيئة على ملاحظاته الخاصة، وما يدور في ذهنه من خيال، يساعده على أن يكون جواً جديداً للقصة.

6-الفكرة:

هي الأساس الذي يقوم عليه البناء الفني للقصة، ولا بد أن يستمدها القاص من مشاكل المجتمع وتجاربه في الحياة..

ويسود القصص العالمي الآن نزعة إنسانية في تفسير السلوك البشري بهدف الوصول إلى أغوار النفس البشرية وتحليل عواطفها.

وإذا كان القاص يستمد قصصه من الحياة، فلا بد أن تكون صادقة، حية، مقنعة، كالحياة الواقعية، ولكن تختلف عنها في أن لها قالبا فنياً يتعين التزام الكاتب به، حتى تخرج لنا في شكل فني متكامل.

وتكتب القصص عموماً بأسلوب نثري يراعى فيه البساطة والتسلسل، وسهولة العبارة القصصية وبعدها عن التعقيد والإغراب.

ومع أن لغة القصص هي الفصحى فإن البعض اندفع إلى اعتماد اللهجات العامية في كتابة قصصهم، بقصد إضفاء المزيد من الواقعية عليها،، وعيب استعمال العامية أنها تؤدي إلى التعثر في فهمها لاختلاف اللهجات تبعا لاختلاف المكان.

وقد نجح عدد من الأدباء في كتابة قصصهم بلغة فصحى سهلة قريبة إلى ذهن القارئ والسامع، فأسهموا بها في حل الكثير من مشكلات مجتمعاتهم.

وسنتناول واحدة من القصص الطويلة بالدراسة التطبيقية لنقف من خلالها على العناصر الفنية التي تسهم في البناء القصصي.

دراسة تحليلية

خان الخليلي لنجيب محفوظ

مؤلف هذه القصة الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ الذي تميز بإنتاجه الأدبي القصصي الغزير سواء التاريخي أو الواقعي، فذاعت شهرته الأدبية وملأت الآفاق.

وخان الخليلي إحدى الروايات الواقعية التي أبرز مؤلفها فيها الحياة المصرية وما طرأ عليها من تغييرات في النصف الأول من هذا القرن.

وتدور أحداثها حول شاب يناهز الأربعين من عمره وهو أحمد عاكف، يعمل موظفا بإدارة ا لمحفوظات بوزارة الأشغغال يسكن وأسرته بحي السكاكيني، ولكن ظروف الحرب العالمية الثانية وما عصرها من غارات شنتها دول المحور على القاهرة عام 1941م دفعته إلى الانتقال – مع أسرته الصغيرة المكونة من الأب والأم وشقيق يعمل بأحد بنوك جنوب مصر (أسيوط) – إلى خان الخليلي، قرب سيدنا الإمام الحسين تبركاً واعتقاداً بأن ويلات الحرب لن تنزل بهذا الحي لقداسته الدينية.

وقد أثرت ظروف الانتقال من مسكن لآخر على أحمد عاكف، فكان ينتابه بين الحين والآخر حالة من التردد والحيرة، ندما لتركه مسكنه الذي قضى فيه زهرة شبابه حتى بلغ الأربعين من عمره، وتتملكه الحسرة حين يتذكره.

والتردد والحيرة سمة من سمات شخصيته، اتسم بها لظروف نشأته الأولى وما عاناه من تناقض في معاملة أبويه، فمع صرامة أبيه وشدته كان تدليل الأم وحنانها الدافق.

ويبد أن ظروف حياته القاسية جعلته غير متوازن نفسيا، فهو يؤمن في قرارة نفسه أنه عبقرية قضت عليها الظروف، وضحية للحظ العاثر، فقد أرغم إثر إحالة أبيه إلى التقاعد على ترك الدراسة والالتحاق بوظيفة صغيرة ليعاون في نفقات أسرته.

وظل يعاني من سوء حفظه، حتى التقت عيناه بعيني جارته نوالن فثاب إلى رشده، وظن أنه يستطيع أن يحقق معها بعض ما فاته، وأن يلقي بعبء الأسرة على شقيقه الأصغر الذي نقل إلى القاهرة.

فكر أحمد عاككف في حبه لنوال وسرح بخياله في المستقبل في الوقت الذي كان شقيقه يغازلها ويصر على الظفر بها، ورأت الفتاة نفسها في معرض الاختيار بين الشقيقين، ففضلت رشدي الذي نجح في تحريك مشاعرها.

وأحس أحمد بالحب بين رشدي ونوال فجنت عاطفته، ثم استكانت في يأس، أما رشدي فصارت حياته كلها نشاطا متصلا يشق على الجسد والأعصاب، فهو إما منكب على عمله في المصرف، أو هائم في غرامياته . أو ساهر يعافر الخمر.

ولم يحتمل جسده النحيل تلك الحياة المتطرفة، فأصيب بداء عضال وانقلبت حياة الأسرة إلى سلسلة من المآسي حتى اختطفت يد المنون زهرة شبابها.

وأمام فداحة المصاب فقد وجد الأب في الإيمان والصبر خير عون له، وأما الأم فلقد ذهب الجنون بعقلها بل وحتى بإيمانها نفسه و(قالت تخاطب ربها في وقدة الألم" ما ضر دنياك لو تركت لي ابني" فلما قالت لزوجها بحدة:" هذا حي شؤم، جئته على كره مني وما أحببته قط، وفيه مرض ابني وفيه قضى ... فدعنا نهجره بغير أسف" ثم انثنت إلى أحمد قائلة:" إذا أردت أن ترحم أمك حقاً فابحث لنا عن عقار جديد" كرهت الحي وأهله جميعاً).

وأما أحمد عاكف فأراد التخفيف من آلام الأم بإبعادها عن مسرح المأساة فأخذ يجوب الشوارع بحثا عن مسكن خال رحمة بها، وهربا من ذكرياته الأليمة واهتدى في نهاية المطاف إلى شقة خالية بضاحية الزيتون، وجد فيها ضالته فقد كان لصاحب البيت الجديد شقيقة أرملة في الخامسة والثلاثين، على أدب وجمال، أعادت إليه شجونه، وجددت أمانيه، فودع الماضي بكل أهواله.

البناء الفني:

1-الأحداث :

التزم نجيب محفوظ بالبناء الفني للقصة فاهتم بالحدث الأساسي الذي بنى عليه الفكرة، وهو انتقال أحمد عاكف إلى خان الخليلي.

والحدث هنا بسيط، التقطه الكاتب ونسجج حوله حوله العديد من الأحداث ليخرجه لنا في نسيج متكامل البناء، كما برر لنا بصورة مقنعة وطبيعية اختيار هذا الحدث، وتدعيمه بمبررات دينية، لها جذور راسخة في نفوس الشعب المصري، فالحسين من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتبرك بأولياء الله جزء من معتقداتنا الدينية، نجد له صدى كبيرا في الطبقة الوسطى والشعبية.

استطاع الكاتب أن ينمي هذا الحديث البسيط ويتصعد به إلى أحداث أخرى أكثر جسامة بصورة تتبعية لحياة أسرة أحمد عاكف وعلاقتها بالحي الجديد، وقد عرض لهذه الأحداث في تسلسل منطقي، فأحمد عاكف تحرك فيه ظروف الجوار الجديد كوامن النفس وغريزة الحب مع ابنة السادسة عشرة، فيخفق قلبه لها، وينسى فارق السن متمادياً فيما يصوره له خياله، فيستبد به الأمل والرغبة.

وتتطور الأحداث وتتشابك، حتى تصل إلى مرحلة من التأزم بين أحمد عاطف وأخيه، فتتحطم هذه الصورة الجميلة التي ارتضاها خياله، ويجد في شقيقه منافساً لا قبل له في صده.

تظل أحداث القصة تتابع في تصاعدها وتأزمها نحو العقدة أو قمة المأساة عندما يزحف مرض خبيث (السل) ويكاد يعصف بجسد رشدي الهزيل دون أن يردعه عن التطرف في عيشه، فهو منكب على عمله نهاراً. ومغرق في معاقرة الخمر والمجون ليلاً، ويظل على هذه الحال حتى يلزمه المرض الفراش قهراً.

وفي هذا الموقف يبدع المؤلف في تصوير أبعاد هذه المأساة وشدة وقعها على الأسرة، لينتهي بالأحداث النهاية الطبيعية المأساوية.

والمؤلف على عادته في هذه القصة يقدم لنا أنماطاً للحياة في بيئة ووسط اجتماعي معين، فهو يحرك الأحداث من خلال السلوك الطبيعي أو الواقعي للشخصيات التي تدور حولها القصة، وتمثل واقعا اجتماعيا لحي خان الخليلي.

2-الشخصيات:

1: أحمد عاكف:

الشخصية الرئيسية التي تدور حولها غالبية أحداث القصة، وقد اتسمت بالانطوائية والمواقف السلبية، التي تكتفي من الأحداث بموقف المستسلم الذي لا يكلف نفسه مشقة المواقف ولا حتى الاستفادة منها، ويبرز ذلك واضحا في موقفه من محبوبته نوال فما أن يظفر بها أخوه رشدي لا يحرك ساكناً ويكتم مشاعره اعتقادا منه أن ما يتخذه من موقف سلبي إنما هو استمرار طبيعي للتضحية..

نجح الكاتب إلى مدى بعيد في إبراز سمة التردد والحيرة في الشخصية الرئيسية فلا يعرف عنه موقف إيجابي واحد يحرك هو فيه الأحداث أو يواجهها حتى في حبه لجارته لا يقدم على خطوة تقربه من الزواج منها (رفع رأسه الصغيرة فالتقت العينان، ونادى شجاعته ليرفع حاجبيه ويحرك رأسه مستفهماً مفكراً، أجمع عزيمته كمن يتوثب لإلقاء نفسه إلى حوض السباحة لأول مرة، ودفع نفسه للقفز، ولكنه لحظة أكثر مما ينبغي، فانتهز عقله الفرصة ورمى في طريقه بخاطر من خواطر الشك والخوف، فخاف أن يعتريه فاستطارت إرادته، وانتثر عزمه وجفل متراجعاً).

وفي اعتقادي أن هذه السمات نبعت من مجموعة من العوامل الاجتماعية التي عاصرت نشأة البطل أحمد عاكف، فقد عاش في كنف أب متشدد فمال ناحية الانطوائية التي ينشد فيها السلامة من غضبة الأب مما أثر بالتالي على نفسيته فأصبح متردداً بين الخوف من بطش الأب والحب الدافيء من جانب الأم، فخرج شخصاً غير متوازن السلوك يختلي بنففسه ويحدثها أكثر مما ينخرط في مجتمع من أترابه.

وقد هيأت له هذه الوحدة فرصة الاطلاع الواسع وجعلته ينشد الصديق في الكتاب ويتخذه عوضا عن استكمال تعليمه..

وقد نجح الكاتب من خلال الحوار الذي أداره بين البطل وبين أحمد راشد المحامي أن يبرز هذه الملامح الثقافية ويبين الاتجاهات الفكرية المعتدلة والمخالفة لآراء أحمد راشد اليسارية.ز

2-شخصية رشدي:

إذا كان الكاتب قد نجح في عرض ملامح الشخصيات الثانوية، فقد نجح أيضا في إبراز شخصية رشدي شقيق البطل، وجعل منه شخصية متناقضة تناقضاً كاملا مع شخصية أحمد عاكف، فهو على خلافه يحب الانطلاق ويكره القيود، ولا يأبه بشيء في الحياة إلا بما يحقق له المتعة، وهو مندفع لا تعوزه الشجاعة في الإقدام على أي موقف يحقق له مأربه.

ورغم الظروف التي جمعته والبطل في هذه الأسرة، فإن الكاتب استطاع أن يجعل كل منهما شخصية متميزة متناقضة في نفس الوقت. ويجعل من أحمد عاكف نموذجاً للأب عاكف أفندي فيعرض لملامح من شخصيته ليوضح بها بعض مواقف وتصرفات البطل، ويجعل من رشدي نموذجاً للأم فيقدم أيضات بعضا من ملامحها ليضفي على تصرفاته شيئا من التبرير.

3-الشخصيات الثانوية:

وفق الكاتب في استكمال بناء ملامح شخصية البطل من خلال الحوار الذي أداره بين البطل وعدد من الشخصيات الثانوية التي تقطن حي خان الخليلي ولكل منها ملامح مميزة تبرز بعضا من جوانب عادات وتقاليد ذلك الحي الشعبي.

فقدم شخصية المعلم نونو المزواج الذي لا يكترث بالحياة وله عبارته المشهورة (ملعون أبو الدنيا)، وهو نموذج للشخصية غير المتحفظة لا يكترث بالحرب ولا بالحياة ولا بالموت ويعيشس ليومه فقط.

كذلك قدم لنا نموذج أحمد راشد المحامي في صورة مختلفة عن الأول، الرجل المثقف المتطرف الذي يكفر بمبادئ وقيم مجتمعه، وكل من الشخصيتين تقف على طرفي نقيض من شخصية البطل، فهو على العكس منهما رجل متحفظ شديد الحياء، انطوائي، مسالم، متمسك بقيم مجتمعه ودينه.

كما قدم لنا الكاتب بعضا من الشخصيات الأخرى مثل سليمان بك عنه وعباس شفة وكمال أفندي خليل وعليات معشوقة الجماهير، وكلها تسهم في إبراز شخصية البطل، كما تسهم في تلاحم البناء القصصي.

ولعله لا يغيب عن الفطنة أن تقسيم شخصيات القصة إلى شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية يساير أساليب التحليل المتفق عليها برغم من أن إطلاق هذا الوصف على بعض الشخصيات أمر يحتاج إلى إعادة نظر. ذلك أن الكاتب قصد إلى تقديم صورة عن مجتمع بعينه من خلال قصة واقعية ذات أحداث عادية، ولا تلعب فيها شخصية بعينها دور المحرك للأحداث، وإنما تظهر الشخصيات فيها تباعا كل منها يكمل جزءا من الصورة التي تكتمل بها ملامح هذا الحي بعاداته وتقاليده، فالبطل الحقيقي في هذه القصة هو الحي بشخصياته جميعاً وبتقاليده وتراثه العريق.

3: الصراع:

يبدو الصراع في هذه القصة غير واضح المعالم، فلعله من الصعب أن يصنف على أنه لون من الصراع المأساوي أو الدرامي، فهو أقرب ما يكون إلى صراع العواطف الكامنة، التي تتجاذب شخصية أحمد عاكف بالذات، بين واجباته تجاه أسرته وبين صحوته عند رؤية جارته الشابة، ثم صراعه النفسي أيضاً بين صلته بأخيه – وهي أقرب ما تكون إلى الأبوة – وبين الانفراد بمحبوبته، ولكنه يؤثر استمراراً في التضحية ألا يدخل في معترك صراع سافر أو حاد مع أخيه، ويلتمس سلواه في كتبه ويعود أدراجه إلى الانطواء.

وتكاد الصورة المأساوية الوحيدة في القصة هي صورة الأسرة بعد أن فجعت بموت رشدي وهو في ريعان صباه، وهي تعد نفسها للاحتفال بعرسه، ولكن هذه الصورة لم تكن المأساة فيها نتيجة صراعات بين شخصيات القصة، بل كان الموت فيها نتيجة طبيعية لتطرف رشدي في الحياة، بعد إذ أودت معاقرته الخمر ودأبه على السهر بحياته.

ولعل في تركيز الكاتب على تقديم صورة حية لمجموعة من عادات وتقاليد ذلك الحي الشعبي التليد ما صرفه عن الاهتمام بتقديم صور من الصراعات وقد كان هذا ممكنا في أكثر من موقف.

4-الحوار:

أبدع الكاتب في رسم ملامح الشخصيات وتحريك الأحداث من خلال حوار مقنع برغم التباين الشديد الذي تمثله كل شخصية واختلافها عن الأخرى في مستواها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي أحيانا.

فقد أدار الحوار من خلال لغة مميزة وطابع خاص لكل شخصية، بين شخصيات قدرية تتقبل الواقع، ولا تكتثر بما حولها من أحداث حتى الحرب فتنطق بعبارات شخصية تعبر عن مفاهيمها واتجاهها في الحياة، كشخصية المعلم نونو، وبين شخصيات أخرى أكثر ثقافة وتأدباً كشخصيتي أحمدعاكف وأحمد راشد المحامي، الأول ينطق بما هيأه له الاطلاع من ثقافة رفيعة، والثاني بانخراطه في سلك المحاماة ومعاصرته للتيارات السياسية.

ولم يفت المؤلف أن يراعي التباين بين منطق الكهولة في الحوار بما يشمله من حكم وتجارب، وبين منطق الشباب بما ينطوي عليه من اندفاع وعدم اكتراث.

ولا جدال في أن الكاتب قد أحسن استخدام الحوار الصريح أو الضمني في تهيئة ذهن القارئ لتتابع أو تسلسل الأحداث إلى النهاية الطبيعية التي أرادها فلا مفاجأة فيها، فالمأساة وليدة أحداث طبيعية هيأ الكاتب الذهن لتقبلها بوصف مسلك رشدي تارة، وبالحوار بينه وبين ذويه تارة أخرى، إلى أن اختفطه الموكت، وبدأت الأسرة تبحث عن حي جديد ليسدل الكاتب الستار عن هذا الحي بمجرد ترك الأسرة له.