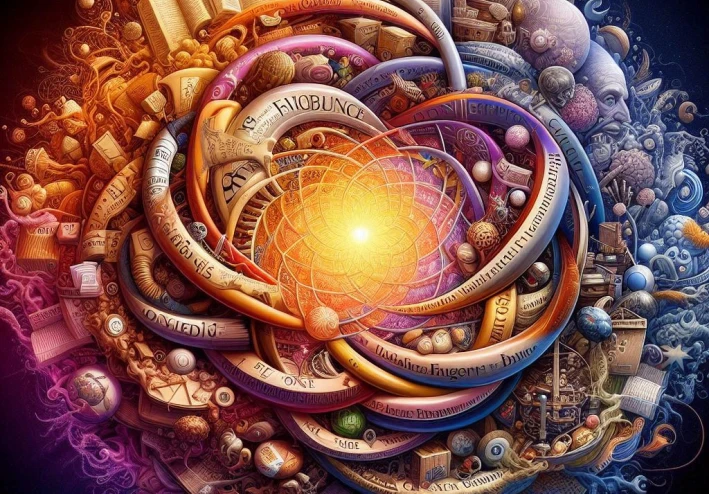

حركة الفعل الإنتاجي داخل منطقة الإبداع

تمثل المؤسسة التراثية تسجيل السلف الواعي لجوانب الخلق، والتكوين، والإبداع، لشتى الفنون، والعلوم الإنسانية، في الحقول المعرفية.

وقد حرص هؤلاء على تسوير مؤسستهم، وتحصينها ، عن طريق إخضاع مسائلها، وقضاياها إلى القياس القائم على الاستقراء، والاستنباط، والاحتكام، فيما تشابه، إلى دوائر المنطق؛ من أجل أن تكتسب حركة الفعل الإنتاجي رؤية واضحة، وتدخل منطقة الإبداع، وتؤشر اللذة الجمالية، حين تمارس الأشياء طقوس الإنشاء على وفق قوانين الصيرورة.

إن صناعة العقل البشري لهذه الميراث، وهو يوظف الطاقات، ويحاور المسائل، عبر خيوطها اللونية، تبدو متشابكة في ثنائياتها التكوينية، سواء ولدت في ميدان العلوم العربية مثل: اللغة ، والنحو، والصرف، والبلاغة، والعروض، والمعجم، أو في ميدان الفلسفة، والاجتماع، والرياضيات، والهندسة، والطب، والفيزياء، والكيمياء.

ولا بد ، لنزع الفتيل، من خضوع هذه الثنائيات لآلية محكمة، من أجل فك أواصرها، وعلاقاتها التلازمية، عن طريق: القدرة، وإمكانية التوظيف.

وهنا تبرز اللغة، وهي تتبوأ قمة الهرم، إلى جانب هيئة النَّص، ومستويات الاتصال، ودرجات التفاعل في دائرة المنتج؛ حيث إمكانية الاستثمار، والتسويق، والمراجعة.

ولتحقيق هذا المتجه، كان لزاماً أن يسجل الشكل الإجرائي لحلقات التكوين، عبر شبكات المراقبة، المبينة على الحس الواعي لهذه اللغة.

واللغة – في حلقة هذا الفقه – ليست مجموعة المدركات القانونية المطلقة، وهي تحمل خاصية التحول من الإيصالية إلى الفنية.

وتبدو رؤية " همبولت" في فردية واجتماعية اللغة، غير بعيدة عن رؤية مفكرينا، حينما قيدوا :" إن اللغة نظام ثابت، وصيرورة متطورة، وهي ظاهرة موضوعية، وحقيقة ذاتية".

إن عملية صنع الفعل الإبداعي لا بد أن تكون محصوبة بكتلة من الشحنات الإيحائية، ذات الصبغة التأثيرية في مستويات: النص، والتركيب، واللفظة، والصوت، وهي تأخذ متجهها عبر مرسلات: المرسل، والمرسل إليه، والسياق، وأداة الاتصال؛ لكي تؤدي وظائفها – كما يراها – " رومان جاكسون" في " الانفعالية، والإرجاعية"، و" الشاعرية"، و" الإتصالية" و" الماورائية اللغوية".

هذه الوظائف تؤكد وجوب حضور النعت المعرفي للنص المرسل موفرة له: التراكم الخصب، والرصد الواعي للصورة ذات الاقتصاد في القيمة الذهنية، على رأي " سبنسر".

إن حركة التركيب داخل منطقة الخلق الفني يجب أن تحتضن الثبوت، والتجلي في مركز الذاكرة الإبداعية – ولا بد من الإفادة من معطيات اللسانيات الحديثة، وتقنياتها الأسلوبية، ونظريات الجمال، وعلوم الإحصاء، والمؤسسات المعرفية الأخرى.

إن الخطاب النصي، أيا كان مصدره، الشعرية، أو النثرية لا بد له من خواص يتجاوز فيها المنشيء فترات الصمت المهزول.

يسعى الفعل الإنتاجي في دورانه حول مركزية الإبداع إلى تحقيق هدفه من عملية الإنتاج؛ وهو أن يكون متميزاً عن النصوص المنتجة، التي تتماثل تحت خيمة وحدة العقل الإنساني.

وهذا لن يكون إلا بإعادة القراءات اللسانية، باعتبارها مدونة في الموروث المعرفي، وعلى تصور بنائي مدرك.

أن علوم العربية ترتبط بعميق صلة مع لوازم الكلام، الذي يتطلب منهجاً استقرائياً، واستنباطياً ينهد إلى معيارية القياس المنطقي، واستثمار السماع، وفقاً لقوانين التنظيم الإجرائية.

إن فك أسر التراكيب، ومحاورها في أبعادها الأسلوبية، والنظمية والدلالية، والمعجمية من قيود التشاكل، التي رافقت مسيرتها، وهي تعتمد في تحليل الوحدة اللغوية على عناصرها المفردة، وتؤسس عوالم النص في أفق مبتسر بعيدا عن شمولية الموقف .

ولا بد من اعتماد التحرك من منطقة الفعل العفوي، والفعل القصدي، ورصد حركتهما داخل مدونة النص، عن طريق استثمار أدوات التوظيف الفنية مثل: التكثيف، والإسقاط، وانتقال الخواص، وتجاوز الجزئية اللونية إلى جمالية اللون اللغوي، والإخصاب في النص بعيدا عن المواضعة اللسانية.

إن هذه التقنيات تخدم بلاغة الخروج على تلك المواضعة، وتكشف مقاصد البنية الظاهرة، والبنية المضمرة، وتقدم النص الموصوف في إطار معرفي جديد.

هذا النمط من الممارسة الاستكشافية ، القائمة على توزيع الأدوار، هو مفتاح قيود الحجر على عملية الانتشار، واستنطاق حساسية الجمال عند المتلقي، وهو الذي يشارك بتقديم مونتاج متوازن الأبعاد للنص بشكل يبعده عن السقوط فيما يسمى بـ " الدلالة الآجلة" أو " اللامعنى".

وعندما نؤشر الزمن، فذلك لاعتباره عنصرا فاعلا داخل المدونة اللسانية، ومساحة لدينامية حركة المنشيء.

والزمن خارج نطاق الفكرة الميتافيزيقية؛ حيث تعامله على أساس القوة العظمى التي تصارع الذات البشرية.

وقد تتعدل حركة هذا الزمن في مناطق على سطوح الخطابات النصية، وهذا في أحيان، ولكن ليس على مستوى اللازمان؛ إنما زمنها وجداني خالص، قد تنبهم في حقيبة الرؤيا.

وتظهر أهمية الزمن في النص اللساني بشكل بالغ حين تتسع دائرة التعالقن والارتباط بين المتتاليات التصورية، وهي تُحاول مُغادرة السطح إلى عمق الدلالة، محاولة التقاط جوهر اللون في عموم الأزمنة.

عندما نؤشر جمالية اللون اللغوي في التراكيب، التي تخضعها اللسانيات لمستوياتها التحليلية، نؤكد على مبدأ " الذوقية"؛ خصوصاً في الممارسة الأسلوبية، لأنه مما ينهد إلى تحقيق الجمال، من خلال حركة التناسق اللوني.

ويفصح بيترشون " عن قيمة الزمن، كونه فعلاً يكشف لنا الحدود في رؤيتها الصرفية، والتركيبية، حين تفصح الأشياء عن كتل التصورات في المُنتج، والأسلوب، والصورة.