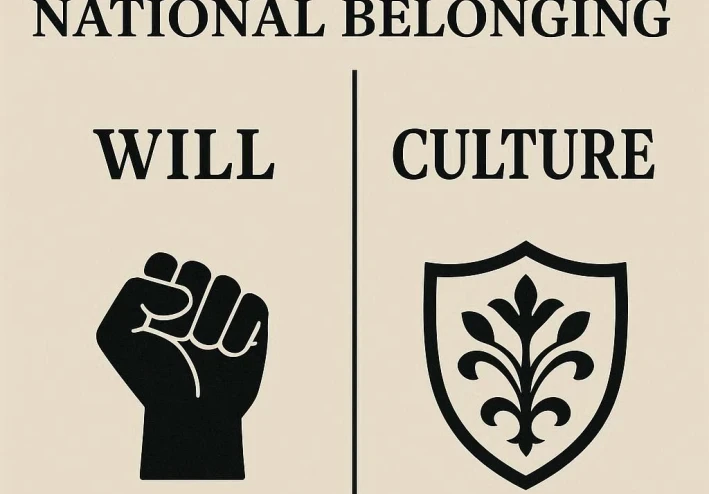

هناك مرشحان قويان لبناء نظرية الانتماء القومي: الإرادة والثقافة

هناك مرشحان قويان لبناء نظرية الانتماء القومي: الإرادة والثقافة

من الواضح أن كلا هذين العاملين، هام وفاعل، ولكنهما غير كافيين بالمرة. ومن المفيد أن ندرس سبب عدم كفاية هذين العاملين في بناء نظرية الانتماء القومي.

أن الإرادة تؤلف عاملا هاما في تشكيل معظم الجماعات، والبشرية كانت على الدوام منظمة في جماعات، من مختلف الأحجام، وهي جماعات محددة تحديدا صارما في أحيان، وفضفاضاً في أحيان أخرى، مرتبة في إطار خاص، متداخلة ومتشابككة. إن تنوع هذه الإمكانات، وتنوع المبادئ التي تُشاد الجماعات بموجبها وتُصان، لا نهائية حقا.

هناك عاملين شاملين محفزين حاسمين في تشكيل المجموعات والحفاظ عليها وهما: الإرادة، التمسك الطوعي والانتماء، والولاء والتضامن، من جهة؛ والخوف والقسر والإرغام، من جهة أخرى.

إن هاتين الإمكانيتين تؤلفان الحالتين القصويين المتناقضتين في الطيف المحتمل. إن قلة من الجماعات تقوم حصراً على هذا أو حصراً على ذلك. لكن معظم الجماعات تقوم على قاعدة مزيج من الولاء والانتماء (التمسك الإرادي)، من جانب، والحوافز الخارجية، الإيجابية أو السلبية، من الآمال والمخاوف، من جانب آخر.

إذا عرفنا الأمم بأنها جماعات لديها الإرادة في الوجود كجماعات، فإننا نكون كمن يرمي بشبكة التعريفات في مياه البحر ليلتقط صيدا غنيا، بالغ التنوع. ولا ريب في أن هذا الوفر الذي نقع عليه سيتضمن جماعات نستطيع أن نقول عنها إنها أمم فعلية، متماسكة: فهذه الأمم الأصيلة ترغب بالإرادة في أن تكون كذلك؛ ولكن لسوء حظ هذا التعريف أنه ينطبق أيضا على الكثير من النوادي، والجماعات التآمرية، والعصابات، والفرق الرياضية، والأحزاب، ناهيك عن الكثير من الجماعات والاتحادات السابقة للعصر الصناعي، والتي لا تعرف على أساس المبدأ القومي.

إن الإرادة والرضى والانتماء، لم تكن يوماً غريبة عن الجنس البشري، رغم أنها كانت وما تزال مقرونة بالحساب والخوف والمصلحة.

إن الانتماء الذاتي الضمني قد برز وعمل في مختلف أنواع التجمعات، سواء كانت أكبر من الأمة أو أصغر، أو كانت تتقاطع مع الأمة، أو كانت تتحدد أفقيا، أو بأية طريقة أخرى. وبإيجاز، حتى لو كانت الإرادة الأساس المفترض للأمة (وهذه إعادة صياغة للتعريف المثالي للدول) فإنها أساس للكثير من الأمور الأخرى، بحيث لا يسعنا أن نعرف الأمة بهذه الطريقة . الواقع، أن جاذبية تعريف الأمة على أساس الإرادة قد تكون ناجمة عن أن الوحدات القومية في العصر الحديث، العصر القومي الحالي، هي مواضيع تحبيذ وتفضيل وانتماء وتمسك إرادي. وهذا الغواية تقود بسهولة إلى نسيان الأنواع الأخرى من التجمعات البشرية غير الأمة . الواقع، إن أولئك الذين يعتبرون الفرضيات الضمنية حول النزعة القومية مفروغا منها، ينسبون القومية خطأ إلى كل البشرية في أي عصر من العصور.

وهناك تعريفات أخرى للأمة ترتكز على الثقافة المشتركة، وهذا أيضا من بعض من الصيد الوفير الذي تعود به علينا شبكة التعريفات. كان التاريخ البشري وما يزال حافلا بالتمايزات الثقافية. وأن الحدود الثقافية حادة، قاطعة أحيانا، وهلامية ورخوة أحيانا؛ والأنماط بارزة وبسيطة أحيانا، ومعقدة ومتداخلة أحيانا. إن تنوع الثقافات وتمايزها لا يتطابق مع حدود الوحدات السياسية (صلاحيات السلطات الفعالة ) أو لا يتطابق مع حدود الوحدات المباركة بقدسية الموافقة أو الإرادة الديمقراطية.

إن تأسيس ثقافات عليا (نظم اتصالات موحدة، أبجدية قائمة على التعليم)، وهي عملية تكتسب الآن زخما هائلاً في كل أرجاء العالم، قد أوحت بإمكانية تعريف الانتماء القومي على أساس الثقافة المشتركة. فالناس في هذه الأيام لا يمكن أن يعيشوا إلا في وحدات محددة بثقافة مشتركة، وحدات سيّالة، متحركة، داخلياً. وتكف التعددية الثقافية الأصيلة عن أن تكون قابلة للحياة في الشروط الراهنة. لكن قليلا من المعرفة التاريخية أو العمق السوسيولوجي كفيل بتبديد الوهم الائل بأن الأمر كان على هذا النحو أبدا. فالمجتمعات المتعددة ثقافيا سارت سيرا حسنا في الماضي، بل على أحسن ما يكون في الواقع، مما دعا إلى اختلاق التعددية الثقافية حينما كانت غائبة.